一、护眼模式的科学原理与争议

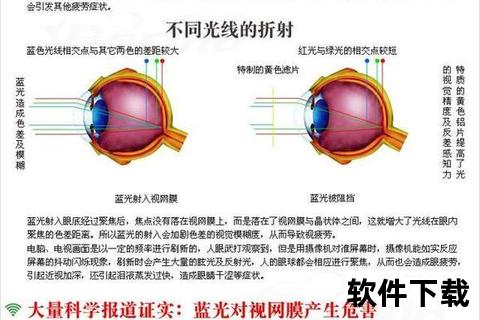

手机护眼模式的核心原理是通过软件算法调整屏幕色温,减少蓝光输出。蓝光属于可见光中波长较短(400-500纳米)、能量较高的部分,尤其波长为415-455纳米的短波蓝光可能穿透晶状体到达视网膜,引发氧化反应并加速视疲劳。护眼模式通过降低屏幕色温,使红绿光比例增加,屏幕呈现偏黄暖色调,从而减少约30%-40%的蓝光辐射。

护眼模式的实际效果存在显著争议。中国消费者协会的测试表明,开启护眼模式后,蓝光并未完全消除,长时间使用仍会导致瞳孔长时间扩张,加剧视觉疲劳。眼科专家指出,护眼模式无法解决近距离用眼导致的睫状肌痉挛问题,而后者是近视加深的主要诱因。护眼模式更像是“辅助工具”,而非护眼万能方案。

二、护眼技术的发展与分类

从技术发展历程看,护眼功能经历了三个阶段:早期基于色温调节的软件方案、硬件级低蓝光屏幕(如LCD背光优化),以及近年来的高频PWM调光和类DC调光技术。例如,OLED屏幕通过3840Hz高频PWM调光减少频闪,而LCD屏幕则依赖全局DC调光实现无频闪显示。

当前主流护眼技术可分为两类:软件优化(如系统级护眼模式、第三方护眼App)和硬件升级(如莱茵TÜV认证的低蓝光屏幕)。软件方案成本低但效果有限,硬件方案则通过光谱偏移等技术减少有害蓝光,同时保持色彩准确性。值得注意的是,部分手机厂商将护眼模式与屏幕调光技术结合,例如荣耀Magic6的4320Hz超高频调光,兼顾护眼与显示效果。

三、护眼功能的选型与使用指南

选择护眼功能时需关注三大指标:调光频率(高频PWM>1440Hz)、蓝光过滤率(需通过SGS或莱茵认证)以及自适应能力(如自动亮度/色温调节)。对于敏感用户,LCD屏幕手机(如Redmi Note系列)因无频闪特性仍是保守选择;而追求色彩与护眼平衡的用户可优先考虑高频PWM调光的OLED机型。

正确使用护眼模式需注意三点:环境适配(避免在强光下开启导致屏幕过暗)、时长控制(每20分钟远眺20秒),以及综合防护(搭配防蓝光眼镜或调整屏幕距离)。例如,在夜间使用时应开启护眼模式并保持环境照明,避免因屏幕亮度过低引发瞳孔持续扩张。

四、未来趋势与技术创新

未来护眼技术将向智能化和个性化方向发展。AI算法可通过摄像头检测用户瞳孔变化,动态调整屏幕参数;而微型光谱传感器有望实时监测环境光,实现更精准的蓝光过滤。例如,华为已申请“眼球追踪护眼专利”,通过识别用眼状态自动触发护眼模式。

NIR近红外光护眼技术正在实验室阶段。研究表明,特定波长的红光可促进视网膜细胞代谢,缓解视疲劳。爱德华医生等品牌已推出搭载NIR功能的护眼灯具,未来或将该技术整合至手机屏幕。

五、软件安全与隐私风险

第三方护眼App需警惕过度索取权限问题。部分应用以“护眼”为名要求摄像头、位置等敏感权限,可能导致隐私泄露。建议优先选择手机系统自带护眼功能,或从官方应用商店下载经过安全认证的工具(如f.lux、Twilight)。

对于声称“治疗近视”的护眼软件,消费者需保持警惕。目前尚无临床证据表明软件可逆转近视,此类宣传多为夸大营销。2024年广东省消委会通报的15款护眼App中,6款存在虚假宣传和违规收集数据问题。

手机护眼模式有用吗?手机护眼模式真的能保护视力吗?科学解析其效果与正确使用方式表明,这一功能虽能缓解短期视疲劳,但无法替代科学用眼习惯。随着技术演进,护眼模式正从“单一蓝光过滤”向“全场景视觉健康管理”升级。消费者应理性看待其作用,结合硬件选择、环境优化和行为调整,构建多维度的护眼方案。未来,跨学科研究(如眼科医学与光电工程结合)或为屏幕护眼技术开辟全新路径,但核心仍在于平衡健康需求与技术创新之间的伦理边界。